От редакции

Заместитель местоблюстителя Патриаршего престола (1926-1936) Митрополит Сергий (Страгородский), с 1943 г. Патриарх Московский и всея Руси, относится к тем церковным деятелям, действия которых заслуживают максимального понимания ввиду невозможного выбора, с которым им пришлось столкнуться. [1]Получить представление, о чем идет речь, можно из моей статьи «Митр. Сергий Нижегородский как заместитель … Continue reading. Целый ряд архиереев, находившихся в одинаковых с митрополитом Сергием условиях авторитарного и — позже — тоталитарного государства, не принял его самостоятельного курса. Их позиция за рубежом была представлена Русской Православной Церковью Заграницей. При этом все архиереи Русской Зарубежной Церкви, оказавшиеся после Второй мировой войны в зоне влияния СССР, признали возглавляемый митрополитом Сергием Московский Патриархат, независимо от их прежних взглядов на его курс. Это обстоятельство служит нам напоминанием о том, что судить нужно очень осторожно.

Акт о каноническом общении, подписанный Патриархом Алексием и митрополитом Лавром 17 мая 2007 года, содержит следующее положение: «Ранее изданные акты, препятствовавшие полноте канонического общения, признаются недействительными либо утратившими силу». Поэтому решение РПЦЗ 1943 года не признавать избрание Патриарха Сергия канонически действительным больше не актуально. Я понимаю, что в процессе переговоров, ведущих к полному общению, обе стороны согласились уважать отцов как Московского Патриархата, так и Русской Зарубежной Церкви. И возможная канонизация митрополита Сергия выходит за рамки этого решения. Это исследование — ещё одно мнение во вдумчивой дискуссии в единой Русской Церкви, и оно соответствует цели существования этого сайта: «Разговор о прошлом строится на исторической методологии, с уважением к предмету исследования и подробным изучением всех фактов. О настоящем говорится в том же ключе. Разнообразие мнений поощряется при условии, что будут соблюдены академические стандарты: утверждения должны подкрепляться доказательствами, а спорные мнения — излагаться в уважительном тоне».

Предлагаемая вниманию читателей статья была опубликована в №3 «Вестника Германской епархии» за 2024 г. На нашем сайте она публикуется в сокращенном и уточненном виде. Полагаю, она соответствует критериям уважительного и ответственного диалога о судьбах Русской Церкви в прошлом и настоящем.

Протодиакон Андрей Псарёв,

5 марта 2025 г.

Джорданвилль, Нью-Йорк

Как сообщалось на официальном сайте Московской Патриархии [2]В Москве состоялась научная конференция «Патриарх Сергий и его духовное наследство» / Официальный сайт … Continue reading, 15 мая 2024 года в причтовом доме Богоявленского кафедрального собора в Елохове (г. Москва) состоялась научная конференция «Патриарх Сергий и его духовное наследство» (повторяет название одноименной книги [3] Патриарх Сергий и его духовное наследство. М. Изд. Московской Патриархии. 1947. о Патриархе Сергии, изданной в Москве в 1947 году). Одним из организаторов конференции выступил Российский православный университет святого Иоанна Богослова, возглавляемый ректором Александром Владимировичем Щипковым, давним апологетом канонизации Патриарха Сергия (Страгородского) [4]В РПЦ не исключают, что Патриарх Сергий будет канонизирован / Официальный сайт РИА НОВОСТИ. 05 апреля 2016 г. … Continue reading.

Кроме того, в конференции приняла участие президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева, занимавшая ранее должность министра просвещения Российской Федерации (2018–2020). Экс-министр в своем докладе сравнила служение Патриарха Сергия с мученичеством. Ольга Юрьевна и раньше, в бытность членом Правительства РФ, высказывалась в пользу канонизации иерарха [5]Во время авторской программы Владимира Романовича Легойды «Парсуна» на церковном телеканале «СПАС» от 01 … Continue reading.

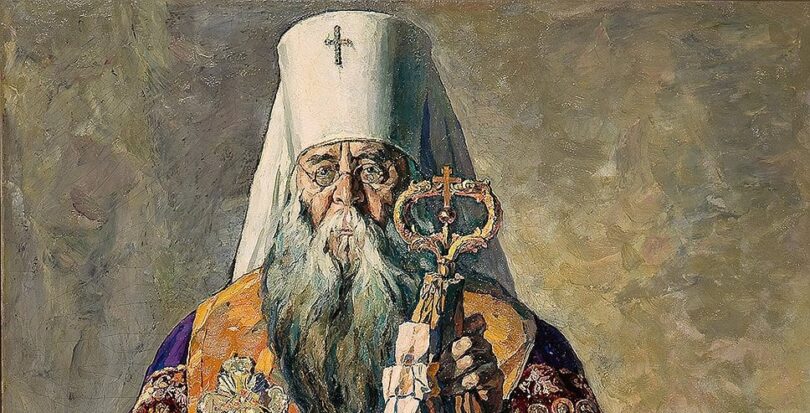

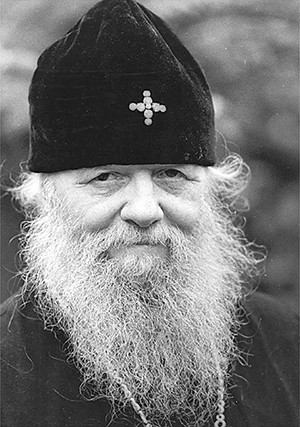

Митрополит Сергий (Страгородский) (1867–1944 ). 1943 г.

В Докладе [6]Официальный сайт Московской Патриархии (дата обращения 15 января 2025 года): … Continue reading митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова), председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, сделанном на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви (13-16 августа 2000 года) в Москве, в Храме Христа Спасителя, говорится: «Члены Комиссии не нашли оснований для канонизации лиц, которые на следствии оговорили себя или других, став причиной ареста, страданий или смерти ни в чем не повинных людей, несмотря на то, что они пострадали. Малодушие, проявленное ими в таких обстоятельствах, не может служить примером, ибо канонизация — это свидетельство святости и мужества подвижника, подражать которым призывает Церковь Христова своих чад».

Это критерии святости. Но в годы сталинского террора в СССР получило широкое распространение противоположенное явление – публичный донос, как жанр политической публицистики. Репрессиям в отношении широко известных общественных, научных, культурных и религиозных деятелей, пользовавшихся уважением своих сограждан, всегда предшествовала их публичная травля (публичные доносы) в советской прессе со стороны коллег «по цеху». Например, молодого талантливого писателя-поэта П.Н. Васильева (1910–1937) травил в газетах «придворный» писатель Максим Горький [7]О литературных забавах // Правда. № 162. 14 июня 1934; О литературных забавах // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 137. 14 июня … Continue reading, выдающегося ученого-биолога Н.И. Вавилова (1887–1943) травили в газетах и журналах посредственные биологи А.К. Коль и И.И. Презент [8]Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов. Страницы биографии // РАН, Ин-т рос. истории, Комиссия по сохранению и … Continue reading и т.д. Перед арестом советская власть стремилась опорочить неугодного ей популярного человека в информационном пространстве, подвергнуть его общественному порицанию, делегитимировать и поставить вне закона в глазах сограждан, после чего арест становился неизбежен.

И совсем не обязательно, чтобы к сфабрикованным советскими органами государственной безопасности (ОГПУ-НКВД-НКГБ) следственным делам привлекались в качестве «свидетелей» те, кто занимался травлей и писал публичные доносы в советской прессе на своих коллег, их документально оформленных «показаний» могло и не быть среди «собранных следствием доказательств». Они могли даже не упоминаться в делах своих жертв.

Однако результатом подобных публикаций в период массовых политических репрессий 1920-х – начала 1950-х годов, как правило, становились аресты и незаконные осуждения тех, против кого эти публикации были направлены (поэт П.Н. Васильев [9]С.С. Куняев. Русский беркут: Док. Повесть. М. Изд. Наш современник. 2001; В.И. Петров. Павел Васильев. Материалы и … Continue reading, расстрелянный на Лубянке в 1937 году, академик Н.И. Вавилов [10]М.А. Поповский. Дело академика Вавилова. М. Книга. 1990(1991). 304 С.; Peter Pringle. The Murder of Nikolai Vavilov: The Story of Stalin’s Persecution of One … Continue reading, уморенный в саратовской тюрьме голодом в 1943 году, и др.). Публичные доносы раскручивали маховик политического террора в СССР, являлись приводным ремнём массовых репрессий.

Таким образом, доносчики могли не иметь формального отношения (отраженного в следственных делах, в виде протоколов допросов или докладных записок) к незаконному осуждению тех, на кого они доносили (публично обвиняли, травили в прессе), что не отменяет их ответственности (юридической, нравственной) за репрессии над публично оклеветанными ими согражданами и за их дальнейшие судьбы (пытки, казни, концлагеря, тюрьмы, ссылки, болезни, увечия и т.д.). Публичный донос в сталинском СССР в 1930-е годы стал неотъемлемой частью системы массового политического террора и инструментом подстрекательства к безсудным [11]В сталинском СССР была распространена практика осуждения и расправ над гражданами без проведения … Continue reading расправам над неугодными согражданами.

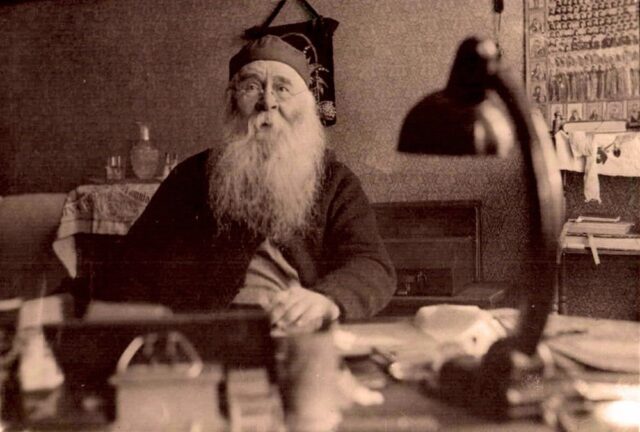

Митрополит Сергий (Воскресенский) (1897–1944), экзарх Прибалтики. 1941 г.

С началом войны жанр публичного доноса в СССР не только не утратил своей актуальности, но и стал активно применяться в церковной ограде, как бы дико это не звучало. На этот раз роль публичного доносчика на своих «коллег по цеху» прилежно исполнял Заместитель Патриаршего Местоблюстителя Сергий (Страгородский). В «Послании чадам нашей Православной Русской Церкви обитающим в Литве, Латвии и Эстонии. 22 сентября 1942 г.» [12]Информационный портал Церковно-Научного Центра «Православная Энциклопедия» (дата обращения 15 января 2025 … Continue reading митрополит Сергий (Страгородский) обрушился с обвинениями в «повороте к фашизму» на своих собратьев-архиереев в оккупированной германскими войсками Прибалтике (митрополита Сергия (Воскресенского) [13]Шкаровский М.В. Митрополит Сергий (Воскресенский) и его служение в Прибалтике и на Северо-Западе в 1941-1944 гг. / … Continue reading, архиепископа Иакова (Карпс) [14] Синодик Псковской миссии // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 26–27. 2002. С. 9. , епископа Павла (Дмитровского) [15] Журнал Московской Патриархии. 1945. № 9. С. 45-46, 1946. № 7. С. 4. , епископа Даниила (Юзвьюк) [16]Герман (Роснянский), иером. Архиепископ Даниил: (Некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1965. № 11. С. 22–24; … Continue reading).

В «Послании православной пастве Ростова-на-Дону и Ростовской епархии. 20 марта 1943 г.» [17]Информационный портал Церковно-Научного Центра «Православная Энциклопедия» (дата обращения 15 января 2025 … Continue reading будущий Патриарх Сергий публично оклеветал правящего архиерея и заслуженных протоиереев этой южнорусской епархии (архиепископа Николая (Амассийского) [18]Мануил (Лемешевский В.В.), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, … Continue reading, протоиереев о. Иоанна Наговского [19] Трофимов Г.И. Полковой батюшка // Посев. М. № 5. 2022. С. 28–35. № 6. 2022. С. 34–42. и о. Вячеслава Серикова [20]Трофимов Г.И. Протоиерей Вячеслав Сериков. // Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. … Continue reading) в работе «по указке немцев». Кроме того, митрополит Сергий (Страгородский) приписал всем перечисленным донским священнослужителям совершение канонического преступления: «по той же немецкой указке они обратились к румынскому патриарху с просьбой принять Ростовскую епархию в его ведомство», что оказалось ложью и было полностью опровергнуто [21] Архив УФСБ России по Ростовской области. П-49273. Т. 1. Л. 53, 53 об., 58. викарным архиереем Ростовской епархии – Владыкой Иосифом (Черновым) [22]Королева В. Свет радости в мире печали: Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф. М. Паломник. 2004. 686 с.; … Continue reading, епископом Таганрогским, служившим в тоже время.

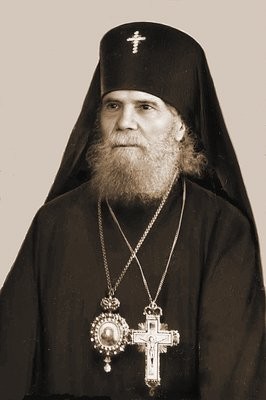

Архиепископ Пинский и Полесский Даниил (Юзвьюк) (1880–1965). 1948 г.

Через некоторое время упомянутые в перечисленных публичных доносах митрополита Сергия (Страгородского) русские архиереи и священнослужители, дождавшиеся прихода Красной армии, подверглись политическим репрессиям со стороны советских органов государственной безопасности (НКГБ-МГБ), например, архиепископ Пинский и Полесский Даниил (Юзвьюк) и протоиерей о. Вячеслав Алексеевич Сериков, благочинный церквей Ростова-на-Дону. В какой степени клевета со стороны Владыки Сергия (Страгородского) повлияла на их аресты и фабрикацию против них уголовных дел, на последующее осуждение к заключению в советских концлагерях? Первый провел в заключении 5 (пять) лет и потерял зрение, второй – 8 (восемь) лет и потерял жизнь. Какова доля ответственности и участия митрополита Сергия (Страгородского) в произошедших беззакониях?

Разве не применимы к данной ситуации слова митрополита Ювеналия (Пояркова) из доклада Юбилейному Собору (2000): «Члены Комиссии не нашли оснований для канонизации лиц, которые {…} оговорили {…} других, став причиной ареста, страданий или смерти ни в чем не повинных людей»? Чем публичный оговор «лучше» оговора под пытками? Почему процитированный вывод Синодальной Комиссии не отнести к личности Патриарха Сергия?

Факт оговора митрополитом Сергием (Страгородским) Владыки Даниила (Юзвьюк) подтверждается также тем обстоятельством, что последний был амнистирован почти сразу после смерти И.В. Сталина, в 1955 году, проведя в заключении 5 (пять) лет из назначенных ему 25 лет, то есть лишь 1/5 часть срока. Если бы в деле архиепископа Даниила, действительно, были доказанные факты его «поворота к фашизму», в чём обвинял его Владыка Сергий, то он не был бы амнистирован в 1955 году и не получил бы права поселиться в южном дунайском приграничном городе Измаиле (Одесская область, УССР) и служить в городском соборе [23]Голиков Ф., свящ., Фомин С.В. Кровью убеленные: Мученики и исповедники Северо-Запада России и Прибалктики … Continue reading.

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов) (1893–1975). Алма-Ата. Около 1970 г.

Для сравнения, епископ Таганрогский Иосиф (Чернов), арестованный органами НКГБ летом 1944 года по схожим обвинениям, отбыл все назначенные ему 10 (десять) лет заключения в советском концлагере, а после освобождения в 1954 году ещё два года (до июня 1956 года) пребывал в отдаленной азиатской ссылке (в степях Казахстана) со строгим запретом священнодействовать [24] Архив ДКНБ Республики Казахстан по Акмолинской области. Д. 3378; ЦА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 83, 84, 87 .

Не дожив в суровых условиях до своего освобождения, протоиерей Вячеслав Сериков отошел ко Господу в местах заключения (на Северном Урале) 20 мая 1953 года. Рассмотрев материалы уголовного дела № П-54273 по обвинению в «измене Родине», 18 июня 1993 года прокуратура Ростовской области вынесла заключение о реабилитации о. Вячеслава Алексеевича Серикова. Таким образом, публичная клевета митрополита Сергия (Страгородского) в адрес отца Вячеслава была опровергнута.

Кроме того, один из публично оклеветанных будущим Патриархом Сергием русских архиереев – Владыка Сергий (Воскресенский) [25]Шкаровский М.В. Митрополит Сергий (Воскресенский) и его служение в Прибалтике и на Северо-Западе в 1941-1944 гг. / … Continue reading, митрополит Виленский и Литовский, 29 апреля 1944 года был расстрелян неизвестными на пустынной дороге Вильно – Ковно.

Сохранилось свидетельство активного участника Псковской миссии (1941–1944) – рижского священника о. Николая Никаноровича Трубецкого (1907–1978), со ссылкой на признания встреченного им в заключении бывшего партизана, об убийстве митрополита Сергия (Воскресенского) советскими партизанами по приказу НКГБ [26]Шеметов Н. Единственная встреча памяти о. Николая Трубецкого / Вестник русского христианского движения. 1978. … Continue reading. Документальных подтверждений этих слов до сих пор нет, но ведь ещё и не все архивы НКГБ рассекречены к настоящему времени. Если допустить, что бывший партизан не соврал отцу Николаю, то произошедшее будет не в пользу митрополита Сергия (Страгородского), который первым в Послании от 22 сентября 1942 года публично обвинил своего собрата-архиерея в «повороте к фашизму». Тогда возникает принципиальный вопрос: послужили публичные слова будущего Патриарха Сергия (Страгородского) весомым аргументом в пользу принятия решения об убийстве экзарха Прибалтики или нет? Ведь, во время войны любой гражданин СССР, кого советское государство рассматривало как «повернувшегося к фашизму», являлся законной целью и мог быть ликвидирован без суда, «по законам военного времени». Тем более, что речь идёт о крупном религиозном лидере, которого чиновники Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР в секретной переписке именовали «отлученным от Церкви изменником Родины» уже в 1943 году [27]Шкаровский М.В., о. Илия Соловьев. Церковь против большевизма. Изд. Общество любителей церковной истории. М. … Continue reading.

Прихожанин Прибалтийского Экзархата, живший до 1944 года в Латвии, Андрей Владимирович Герич (1919–2014) также уверен [28]Герич А.В. Трагическая судьба митрополита Сергия (Воскресенского): Свидетельство соотечественника. // Новый … Continue reading в советском следе в деле убийства митрополита Сергия (Воскресенского). Решение о ликвидации Владыки Сергия (Воскресенского) могло быть принято и на низовом уровне, например, местными советскими партизанами и подпольщиками, действовавшими в Прибалтике в период оккупации, среди которых распространялось Послание митрополита Сергия (Страгородского) от 22 сентября 1942 года.

Таким образом, пока убийство митрополита Виленского и Литовского Сергия (Воскресенского) не раскрыто и объективно не расследовано (заключение 2-го управления НКГБ СССР, основывающееся на показаниях архимандрита-ренегата Филиппа (Морозова), о вине германских оккупационных властей в убийстве иерарха не может не вызывать сомнений [29]Шкаровский М.В., о. Илия Соловьев. Церковь против большевизма. Изд. Общество любителей церковной истории. М. … Continue reading и, тем более, претендовать на «непредвзятость»…), судить о серьёзности последствий публичных обвинений Владыки митрополитом Сергием (Страгородским) в «повороте к фашизму» не представляется возможным, поскольку сохраняется вероятность, что именно эти слова стали роковыми и предрешили судьбу экзарха Прибалтики. Спустя чуть больше двух недель после расстрела Владыки Сергия (Воскресенского), в Москве 15 мая 1944 года скончался Патриарх Сергий, по официальным данным – от кровоизлияния в мозг. Церковный историк, профессор Василий Иванович Алексеев [30]В.В. Агеносов. Восставшие из Небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. АИРО–ХХI. СПб. Изд. … Continue reading (1906–2002) считал, что так на Патриархе Сергии отразилось известие об убийстве экзарха Прибалтики [31]W.I. Alexeev, Russian orthodox Bishopsin Soviet Union, 1941-1953 (New York) s. 65-69; В.И. Алексеев. Трагедия экзарха Сергия Воскресенского и … Continue reading…

Тяжкие публичные обвинения Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Сергия (Страгородского) в адрес невинно убиенного митрополита Сергия (Воскресенского) ни один суд в мире не подтвердил.

Временный Патриарший Священный Синод при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя Сергии (Страгородском) под давлением советской власти был «самораспущен» ещё в мае 1935 года, однако, после этого митрополит Сергий продолжил выносить единоличные решения о «почислении на покой» незаконно репрессированных органами НКВД русских архиереев, например, архиепископа Ростовского Николая в 1936 году, без «митрополичьего собора», что не отвечает положениям 34-го Апостольского правила. К тому же, сам Владыка Николай, равно как и другие архиереи, заявления с прошениями о «почислении их на покой» митрополиту Сергию (Страгородскому) не писали. А, нормы канонического права вообще не предусматривают «почисление на покой» правящего архиерея «по возрасту», тем более, без его личного прошения об этом.

Таким образом, в соответствии с 34-м Апостольским правилом, а также согласно 16-го правила Двукратного Собора, архиепископ Николай оставался каноническим правящим архиереем Ростовской и Таганрогской епархии и после так называемого «почисления на покой» митрополитом Сергием (Страгородским) в 1936 году.

Указанное 16-е правило Двукратного Собора было принято Церковью во избежание вмешательства мирских властей в церковную кадровую политику. Кафедра не «вдовствует», пока жив и не лишен епископской чести с ней венчанный архиерей. Митрополит Сергий (Страгородский) это правило постоянно нарушал, как например, в случае с архиепископом Ростовским Николаем в 1936 году или в случае [32]Артёмов Н., прот. Новосвященномученик Иосиф Петроградский // Вестник Германской епархии РПЦЗ. 1999. № 2. С. 7–11; … Continue reading с митрополитом Петроградским Иосифом (Петровых) в 1927 году. Возможно ли считать подобное пренебрежение церковными канонами в угоду мирской власти критерием святости?

Риторика приведенных публичных обвинений [33]Г.И. Трофимов. Критический подход к вопросу канонизации Патриарха Московского Сергия (Страгородского): по … Continue reading митрополитом Сергием (Страгородским) собратьев-архиереев и священнослужителей в военный период напоминает текст его Декларации [34]Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного … Continue reading от 29 июля 1927 года, где также содержатся публичные обвинения в адрес русского духовенства, например: «Утверждение Советской власти многими представлялось каким-то недоразумением, случайным и потому недолговечным. Забывали люди, что случайностей для христианина нет и что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим понять «знамений времени», и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже монархией, не порывая с Православием. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах, и в делах и навлекшее подозрения Советской власти, тормозило и усилия Святейшего Патриарха установить мирные отношения Церкви с Советским правительством.»

К 1927 году мученические венцы за Христа от рук советских богоборческих властей уже приняли многие архиереи, священники, церковнослужители и миряне Русской Православной Церкви: Священномученик Ефрем (Кузнецов) (1918), Священномученик Иоанн Восторгов (1918), мученик Николай Варжанский (1918), Священномученик Гермоген (Долганёв) (1918), Священномученик Андроник (Никольский) (1918), Священномученик Никодим (Кононов) (1919), Священномученик Сильвестр (Ольшевский) (1920), Священномученик Вениамин (Казанский) (1922), Священномученик Сергий (Шеин) (1922), мученик Георгий Новицкий (1922), мученик Иоанн Ковшаров (1922) и другие, о чем было хорошо известно и митрополиту Сергию (Страгородскому). И, тем не менее, он пренебрежительно отзывается о Новомучениках: «известные церковные круги», публично обвиняя и объявляя их причиной отсутствия «мирных отношений» между Церковью и богоборческим «Советским правительством». А, иначе, какой вывод следует из сказанного митрополитом Сергием (Страгородским), почему «Советское правительство» казнило Новомучеников?! Они, по мнению митрополита Сергия (Страгородского), «навлекли подозрения Советской власти»… И, это веское основание для смертной казни архиереев и священнослужителей? Или, это безупречный с нравственной точки зрения вывод святого человека?

Настораживает и то, с какой лёгкостью митрополит Сергий (Страгородский) в своей Декларации (1927) солидаризируется с цареубийцами, провозглашая по случаю гибели одного из них: «…убийство из-за угла, подобное варшавскому [35]Ликвидация в г. Варшаве 07 июня 1927 года одного из большевиков-цареубийц Петра Лазаревича Войкова (1888–1927), … Continue reading, сознается нами, как удар, направленный в нас» [36]Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного … Continue reading. Не соболезнует, а именно солидаризируется, объединяя себя с цареубийцами общим местоимением «нас». Тоже признак «святости» и «исповедничества»?!

Разве можно сегодня вести на полном серьёзе дискуссии о канонизации Патриарха Сергия (Страгородского), пока перечисленные выше вопросы и недоумения не получат развёрнутых, подробных и документально подтверждённых аргументированных ответов?!..

Конечно, советские власти арестовывали архиереев и священнослужителей и без доносов митрополита Сергия. Но, упомянутые в статье «Послания» митрополита Сергия имели высокое пропагандистское значение для советской власти, поскольку были адресованы жителям тех мест, где наиболее успешно в годы войны действовала Православная Миссия: на Северо-Западе и на Юге страны. Именно, поэтому, советский Агитпроп устами митрополита Сергия пытался опорочить православное духовенство, длительное время успешно окормлявшее советских граждан на оккупированных территориях (массовые крещения и открытия храмов, возобновления Богослужений и рост религиозности среди населения не могли остаться незамеченными для коммунистических властей).

Однако у высоких и влиятельных сторонников канонизации Патриарха Сергия может возникнуть соблазн искусственно «ускорить» принятие подобного решения и воспользоваться «административным ресурсом» (применить свою власть). Так, например, решением Прокуратуры Ростовской области от 13 августа 2024 года было отменено [37]Письмо УФСБ России по Ростовской области от 29 октября 2024 г. № Т-4217; Г.И. Трофимов. Кто и для чего стирает … Continue reading её же постановление от 18 июня 1993 года о реабилитации протоиерея Вячеслава Серикова по обвинению в «измене Родине» по уголовному делу № П-54273 (1944-1945). Таким образом, через повторные обвинения одной из жертв публичного доносительства митрополита Сергия (Страгородского) можно наблюдать попытку добиться нравственного оправдания последнего административно-командными методами. А, также попытку скрыть «неудобные» для готовящейся канонизации Патриарха Сергия документы из архивного следственного дела о. Вячеслава Серикова, которое теперь снова засекречено после принятия решения об отмене его реабилитации.

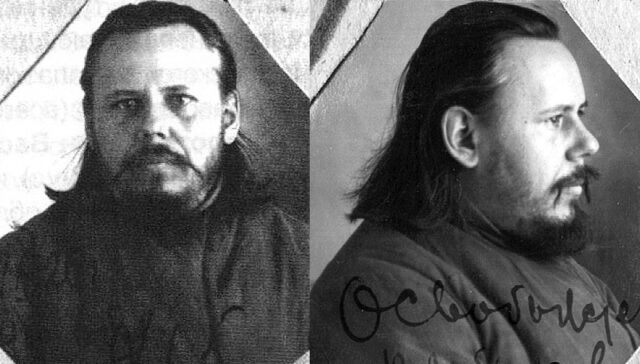

Фотография из надзорного дела ОГПУ (1924–1926) священника Вячеслава Алексеевича Серикова (1888–1953). Предоставлена краеведом Анной Георгиевной Малыхиной (Сыктывкар, Республика Коми). Подробно: Покаяние: Мартиролог. Т. 13. Ч. 2. / Сост.: М.Б. Рогачев. Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2019. С. 90–91.

Однако, в действительности, это может принести обратный эффект: вместо задуманного нравственного оправдания митрополита Сергия (Страгородского) и его Посланий с ложными обвинениями русского духовенства на оккупированных территориях, в итоге откроется политическая составляющая данного проекта… А, кому нужна политическая «канонизация»?! Совершенно точно, что не Церкви, и не верующим.

References

| ↵1 | Получить представление, о чем идет речь, можно из моей статьи «Митр. Сергий Нижегородский как заместитель патриаршего местоблюстителя митр. Петра Крутицкого»: https://www.rocorstudies.org/ru/2020/05/09/mitr-sergij-nizhegorodskij-kak-zamestitel-patriarshego-mestoblyustitelya-mitr-petra-krutitskogo/ |

|---|---|

| ↵2 | В Москве состоялась научная конференция «Патриарх Сергий и его духовное наследство» / Официальный сайт Московской Патриархии. 16 мая 2024 г. (дата обращения 15 января 2025 года): http://www.patriarchia.ru/db/text/6128904.html?ysclid=lwsvi58aus531010621. |

| ↵3 | Патриарх Сергий и его духовное наследство. М. Изд. Московской Патриархии. 1947. |

| ↵4 | В РПЦ не исключают, что Патриарх Сергий будет канонизирован / Официальный сайт РИА НОВОСТИ. 05 апреля 2016 г. (дата обращения 15 января 2025 года): https://ria.ru/20160405/1402750513.html?ysclid=lwsvddp95936006820 |

| ↵5 | Во время авторской программы Владимира Романовича Легойды «Парсуна» на церковном телеканале «СПАС» от 01 июля 2018 г. Официальный сайт Архангельской епархии (дата обращения 15 января 2025 года): https://arh-eparhia.ru/news/430/74426/. |

| ↵6 | Официальный сайт Московской Патриархии (дата обращения 15 января 2025 года): http://www.patriarchia.ru/db/text/422558.html?ysclid=lwsvpe5x35554537867. |

| ↵7 | О литературных забавах // Правда. № 162. 14 июня 1934; О литературных забавах // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 137. 14 июня 1934; О литературных забавах // Литературная газета. № 75. 14 июня 1934; О литературных забавах // Литературный Ленинград. № 27. 14 июня 1934; С.С. Куняев. Русский беркут: Док. Повесть. М. Изд. Наш современник. 2001; В.И. Петров. Павел Васильев. Материалы и исследования. Омск. Изд. ОмГУ. 2002; Л. Кашина. Павел Васильев. Легенды и факты // Сибирские огни. № 4. 2010. |

| ↵8 | Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов. Страницы биографии // РАН, Ин-т рос. истории, Комиссия по сохранению и разработке науч. наследия акад. Н.И. Вавилова. М. Наука. 2008. С. 171; Медведев Ж.А., Медведев Р.А. Взлёт и падение Т. Д. Лысенко; Кто сумасшедший? М. Время. 2012. С. 53, 59 |

| ↵9 | С.С. Куняев. Русский беркут: Док. Повесть. М. Изд. Наш современник. 2001; В.И. Петров. Павел Васильев. Материалы и исследования. Омск. Изд. ОмГУ. 2002; Л. Кашина. Павел Васильев. Легенды и факты // Сибирские огни. № 4. 2010 |

| ↵10 | М.А. Поповский. Дело академика Вавилова. М. Книга. 1990(1991). 304 С.; Peter Pringle. The Murder of Nikolai Vavilov: The Story of Stalin’s Persecution of One of the Twentieth Century’s Greatest Scientists. London. JR Books. 2009. P. 300. |

| ↵11 | В сталинском СССР была распространена практика осуждения и расправ над гражданами без проведения публичного судебного разбирательства, приговоры выносились несколькими сотрудниками органов государственной безопасности (ВЧК-ОГПУ-НКВД) – Тройками, Двойками. |

| ↵12 | Информационный портал Церковно-Научного Центра «Православная Энциклопедия» (дата обращения 15 января 2025 года): https://www.sedmitza.ru/lib/text/439922/. |

| ↵13 | Шкаровский М.В. Митрополит Сергий (Воскресенский) и его служение в Прибалтике и на Северо-Западе в 1941-1944 гг. / Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Спб. 2002. Вып. 26-27; Шкаровский М.В., о. Илия Соловьев. Церковь против большевизма. Изд. Общество любителей церковной истории. М. 2013; Герич А.В. Трагическая судьба митрополита Сергия (Воскресенского): Свидетельство соотечественника. // Новый Часовой: Русский военно-исторический журнал. СПб. Изд. СПбГУ. № 15-16. 2004. С. 167–174; W.I. Alexeev, Russian orthodox Bishopsin Soviet Union, 1941-1953 (New York) s. 65-69. |

| ↵14 | Синодик Псковской миссии // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 26–27. 2002. С. 9. |

| ↵15 | Журнал Московской Патриархии. 1945. № 9. С. 45-46, 1946. № 7. С. 4. |

| ↵16 | Герман (Роснянский), иером. Архиепископ Даниил: (Некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1965. № 11. С. 22–24; Мануил (Лемешевский), архиеп. Русские иерархи. 1893–1965. Т. 3. С. 25, 26, 289; Н. Гринёв. Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной Войны // Православие и Мир. 08 мая 2006 г. URL (дата обращения 15 января 2025 года): https://www.pravmir.ru/russkaya-pravoslavnaya-cerkov-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny/. |

| ↵17 | Информационный портал Церковно-Научного Центра «Православная Энциклопедия» (дата обращения 15 января 2025 года): https://www.sedmitza.ru/lib/text/439937/. |

| ↵18 | Мануил (Лемешевский В.В.), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979–1989. Т.5. С.121–125; Польский М., протопресв. Новые мученики Российские. М. 1994. Репр. воспр. изд. 1949–1957. (Джорданвилль). Ч.2. С. 120–122; Кострюков А.А. Первоначальный список новомучеников, подготовленный Русской Зарубежной Церковью для канонизации 1981 года // Церковь и время. 2020. № 2 (91). С. 51—116; Архив УФСБ России по Ростовской области. П-49273. Т. 1. Л. 50–53 об. |

| ↵19 | Трофимов Г.И. Полковой батюшка // Посев. М. № 5. 2022. С. 28–35. № 6. 2022. С. 34–42. |

| ↵20 | Трофимов Г.И. Протоиерей Вячеслав Сериков. // Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова. Ростов-на-Дону. Альтаир. 2022. С. 422—439. |

| ↵21 | Архив УФСБ России по Ростовской области. П-49273. Т. 1. Л. 53, 53 об., 58. |

| ↵22 | Королева В. Свет радости в мире печали: Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф. М. Паломник. 2004. 686 с.; Архив УФСБ РФ по Ростовской области. П-49273. |

| ↵23 | Голиков Ф., свящ., Фомин С.В. Кровью убеленные: Мученики и исповедники Северо-Запада России и Прибалктики (1940-1955). М. 1999. С. 22, 23, 26. |

| ↵24 | Архив ДКНБ Республики Казахстан по Акмолинской области. Д. 3378; ЦА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 83, 84, 87 |

| ↵25 | Шкаровский М.В. Митрополит Сергий (Воскресенский) и его служение в Прибалтике и на Северо-Западе в 1941-1944 гг. / Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Спб. 2002. Вып. 26-27; Шкаровский М.В., о. Илия Соловьев. Церковь против большевизма. Изд. Общество любителей церковной истории. М. 2013; Герич А.В. Трагическая судьба митрополита Сергия (Воскресенского): Свидетельство соотечественника. // Новый Часовой: Русский военно-исторический журнал. СПб. Изд. СПбГУ. № 15-16. 2004. С. 167–174; W.I. Alexeev, Russian orthodox Bishopsin Soviet Union, 1941-1953 (New York) s. 65-69. |

| ↵26 | Шеметов Н. Единственная встреча памяти о. Николая Трубецкого / Вестник русского христианского движения. 1978. № 128. С. 250; Шкаровский М.В. Церковь зовет к защите Родины. СПб. 2005. С. 197; Герич А.В. Трагическая судьба митрополита Сергия (Воскресенского): Свидетельство соотечественника. // Новый Часовой: Русский военно-исторический журнал. СПб. Изд. СПбГУ. № 15-16. 2004. С. 167–174. |

| ↵27 | Шкаровский М.В., о. Илия Соловьев. Церковь против большевизма. Изд. Общество любителей церковной истории. М. 2013. С. 137–138; ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 2. Л. 149. |

| ↵28 | Герич А.В. Трагическая судьба митрополита Сергия (Воскресенского): Свидетельство соотечественника. // Новый Часовой: Русский военно-исторический журнал. СПб. Изд. СПбГУ. № 15-16. 2004. С. 167–174; Шкаровский М.В., о. Илия Соловьев. Церковь против большевизма. Изд. Общество любителей церковной истории. М. 2013. С. 138–139. |

| ↵29 | Шкаровский М.В., о. Илия Соловьев. Церковь против большевизма. Изд. Общество любителей церковной истории. М. 2013. С. 128–137. |

| ↵30 | В.В. Агеносов. Восставшие из Небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. АИРО–ХХI. СПб. Изд. Алетейя. 2021. С. 7. |

| ↵31 | W.I. Alexeev, Russian orthodox Bishopsin Soviet Union, 1941-1953 (New York) s. 65-69; В.И. Алексеев. Трагедия экзарха Сергия Воскресенского и избрание Московского Патриарха в свете тайных немецких документов (Le drame de l’exarque Serge Voskresenskij et l’élection du patriarche de Moscou à la lumière des documents confidentiels allemands // Irenikon. 1957. № 2. P. 189–202). |

| ↵32 | Артёмов Н., прот. Новосвященномученик Иосиф Петроградский // Вестник Германской епархии РПЦЗ. 1999. № 2. С. 7–11; Антонов В.В. Священномученик митрополит Иосиф в Петрограде // Возвращение: Церковно-общественный журнал. 1993. № 4. C. 46–52. |

| ↵33 | Г.И. Трофимов. Критический подход к вопросу канонизации Патриарха Московского Сергия (Страгородского): по следам Московской научной конференции, приуроченной к 80-летию со дня смерти иерарха // Вестник Германской Епархии. № 3. 2024. С. 17–31. См. по ссылке (дата обращения 15.01.2025): https://www.derbote.online/ru/post/kriticheskij-podkhod-k-voprosu-kanonizacii-patriarkha-sergija. |

| ↵34 | Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного Патриаршего Священного Синода архипастырям, пастырям и всем верным чадам Всероссийской Православной Церкви // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 18 августа 1927. |

| ↵35 | Ликвидация в г. Варшаве 07 июня 1927 года одного из большевиков-цареубийц Петра Лазаревича Войкова (1888–1927), советского полпреда в Польше, 19-летним выпускником виленской русской гимназии Борисом Софроновичем Ковердой (1907–1987). Подробно: Пагануцци П.Н. Борис Сафронович Коверда // Кадетская перекличка. № 3. 1987. С. 36. |

| ↵36 | Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного Патриаршего Священного Синода архипастырям, пастырям и всем верным чадам Всероссийской Православной Церкви // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 18 августа 1927. |

| ↵37 | Письмо УФСБ России по Ростовской области от 29 октября 2024 г. № Т-4217; Г.И. Трофимов. Кто и для чего стирает историческую память? // Вестник Германской Епархии. 05 ноября 2024 г. См. по ссылке (дата обращения 15.01.2025): https://www.derbote.online/ru/post/kto-i-dlja-chego-stiraet-istoricheskuju-pamjat#viewer-16upf62200. |